赤外ラマン分光室

現在,気体以外の試料については対応できます。最適な測定手法や試料形態などは,前もって管理責任者あるいはオペレーターにご相談ください。

FT-IRで顕微測定を行う場合は,液体窒素で検出部を冷却する必要があります,測定までに少し時間がかかる場合があります。

長時間に渡る測定などの場合には,夜間使用も認めますが,その場合には,前もってオペレーターにご相談ください。

測定データは,txtまたはcsvなどのファイルで提供します。USBメモリをご用意ください。

測定原理

赤外分光法とラマン分光法はともに物質の振動について調べる分光法です。

物質中の原子の位置は常に一定ではなく、時間に対して揺らぎをもっています。この揺らぎは、結合距離が伸び縮みを繰り返す運動(伸縮振動)、結合角が増加‐減少を繰り返す運動(変角振動)などの基本的な要素(基準振動モード)が混ざりあった状態であると考えることができます。量子力学的な理由から、それぞれの振動モードの振動エネルギーは離散的な値しかとれません。このエネルギー間隔は、原子の質量や結合の強さに依存したものであり、基準振動ごとに異なる値をとります。通常、このエネルギー間隔は0.01~0.1 eV程度であり、赤外線(IR)のエネルギー領域に相当します。

物質に光を当てると振動の励起(振動がより激しくなる)がおこり、この励起エネルギーに相当する光エネルギーが失われます。さきに述べたように振動の励起エネルギーは分子構造に固有のものなので、振動励起に伴う光エネルギー損失の様子を調べることで、試料の構造解析ができます。たとえば、C-H伸縮振動は2850~2960 cm-1、O-H伸縮振動は2590~3650 cm-1といった具合に、振動の励起エネルギーは官能基ごとに異なる値をとるため、分子構造の推定に役立ちます。

中赤外線領域の光を試料に照射すると、「吸収」という形で光エネルギーの損失がおこります。赤外分光法は、どのような波長の光が、どの程度吸収されるのか調べる分光法です。

赤外分光光度計は、光学系の違いにより、分散型とフーリエ変換型の2種類に大別できます。後者の光学系を使用した赤外分光光度計はFTIRとよばれています。

ラマン分光法では、赤外光ではなく、可視光を試料に照射します。物質に単色光(レーザー)を当てたとき、当てた光と同じ波長(色)の散乱光(レイリー散乱光)がおもに出てきますが、分子振動エネルギーによって元の波長からずれた波長の散乱光も微量ながら出てきます(ラマン散乱光)。照射光とラマン散乱光のエネルギーの差(ラマンシフト)が、振動の励起エネルギーに対応します。

つまり、赤外分光法とラマン分光法はどちらも「原子間の結合の振動エネルギー」を調べる分光法であり、どちらを用いても同じような情報が得られます。しかしながら、赤外分光法でしか観測できない振動モードやラマン分光法でしか観測できない振動モードも存在するため、観察したい構造がどちらでより見えやすいかを事前に検討する必要があります。(赤外分光では双極子モーメントの変化を伴う振動モードのみが観測されます。一方、ラマン分光では分極率の変化を伴う振動モードのみが観測されます。)赤外分光ではO-H、N-H、C=Oなどの構造、ラマン分光ではC=C、ベンゼン環、S-Sなどの構造が特に見えやすいことが知られています。

サンプリング方法は赤外よりもラマンの方が容易です。しかし、ラマンは強力なレーザー光を試料に照射するため、熱や光に弱い試料の測定には向きません。また、レーザー光に対して蛍光を発する試料の測定は難しく、測定条件の工夫が必要です。このような理由から、有機材料の分析には赤外分光、無機材料の分析にはラマン分光が利用されることが多いです。

その他

非破壊分析のため、試料形状と測定法によりますが、試料は基本的に回収可能です。

特にラマンでは、透明容器内の試料なら取り出さずに測定も可能です。

分析装置・機器リスト

機器名 フーリエ変換赤外分光光度計 メーカー 日本分光 型番(形式) FT/IR-6300, IRT-5000 設置場所 22号館310室 公開範囲 学内外

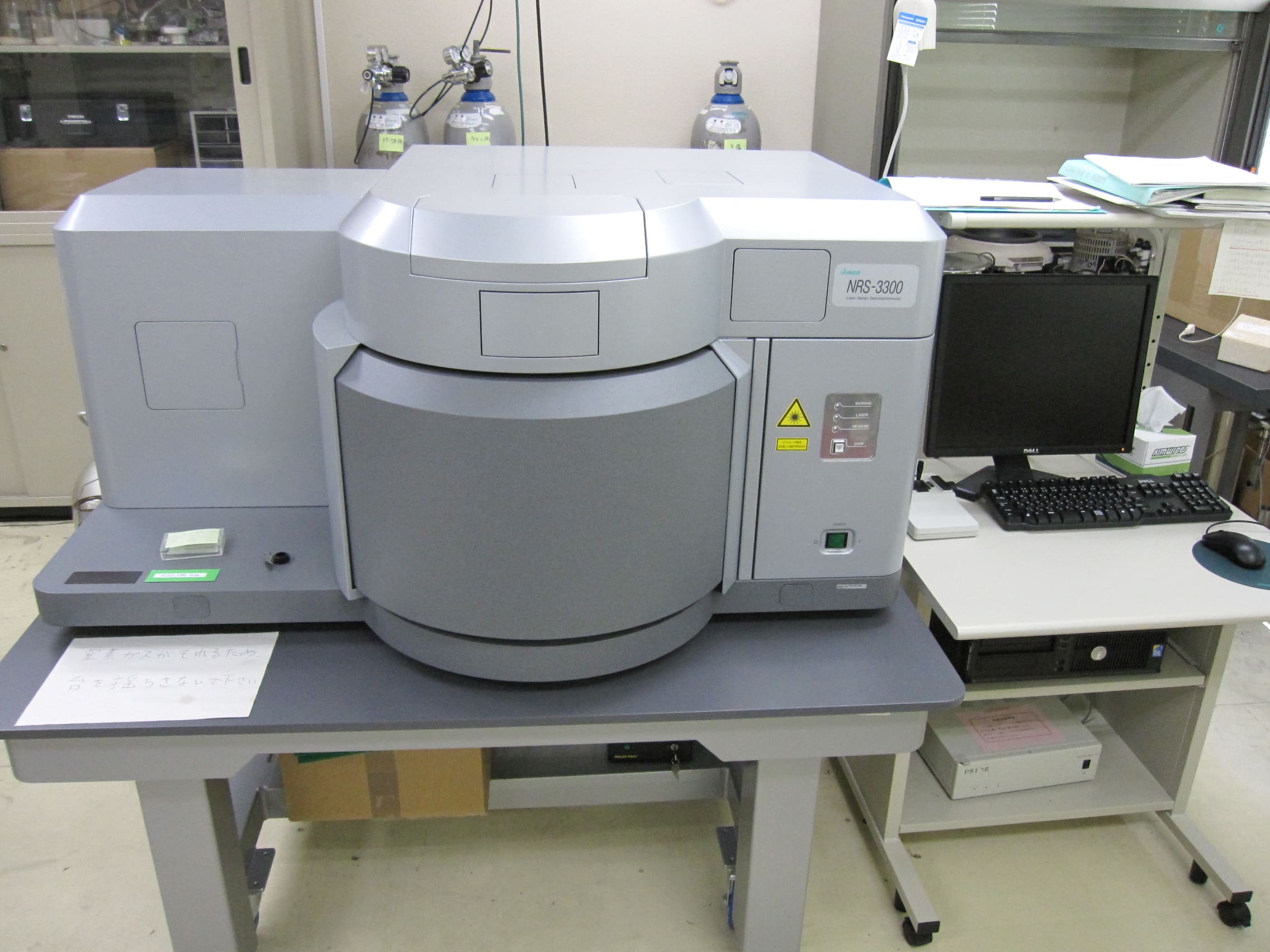

機器名 レーザーラマン分光装置 メーカー 日本分光 型番(形式) NRS-3300 設置場所 22号館310室 公開範囲 学内外

機器名 レーザーラマン分光装置 メーカー 日本分光 型番(形式) NRS-5500 設置場所 22号館310室 公開範囲 学内外